白和梵店番頭 白 和次郎(Shira Nikijoro)

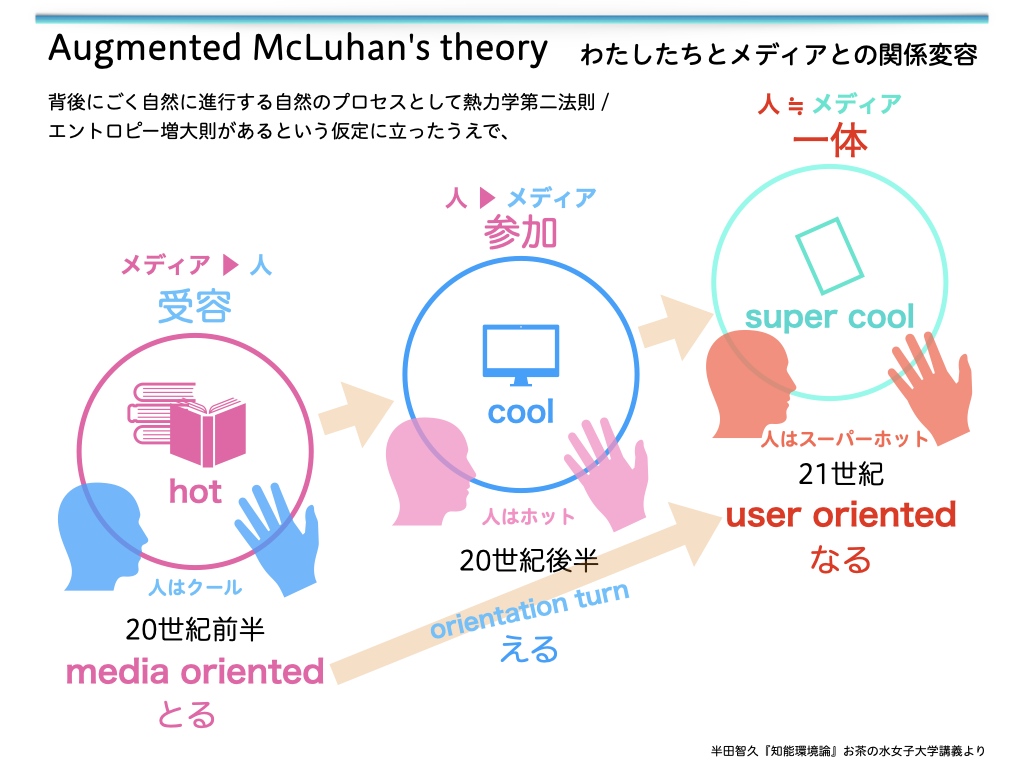

スーパークールメディアを説明するにあたっては、メディア変遷の流れを一瞥しておく必要がある。お茶の水女子大学の半田智久は同大の2019年の知能環境論講義において前世紀の半ばに提唱され、一世を風靡したM.マクルーハンのメディア理論を拡張し、現代の知能環境の特質とも重なるメディアの特性としてスーパークール性を上のような図式を使ってまとめ語っていた。それに依拠しながら、この三様のメディア特性を確認しよう。

この時期のメディアの特質をとらえてマクルーハンはホットメディアと称した。彼の用語はほとんど常にメタファーに溢れているから、このホットやそのあとのクールについても単に熱い-冷たいと解釈すると不足を免れ得ない。だが、半田はそのことを上回ってこの表現には物理学的な法則として、あらゆることにごく自然に進行していくとみられるエントロピーの法則を当てはめて考えると、メディアとわたしたちの関係性をわかりやく理解できる利便性があるとしている。マクルーハン自身は熱力学第二法則を持ち出したわけではなかったが、書籍、新聞、ラジオ、映画などの典型的なホットメディアはまさに「熱量」を帯びた熱い媒体である。だから、それ自身の発する記号、情報は過剰なほど大量で、しかも内容も論理的一貫性が求められる。むろんそのことが正統性と権威の根拠ともなる。そうしたメディアに接する人びとは、相手が熱いので、いっときは熱く喚起されもするが、その態勢は自然法則として長続きはしない。一瞬の沈黙もありえないラジオの音声に対して人は黙って聴くしかないし、やがてはその異常な一方通行は適当に聞き流すにちょうどよいホワイトノイズに化する。人の方が冷めることでそのように調整するのである。書籍も新聞も同様である。読むべく購入した自宅の書籍をすべて読み切っている人などまずいないだろう。新聞を毎日、隅から隅まで読んでいるという人がいたら、だいぶエキセントリックな暮らしをしているにちがいない。

ホットメディアは常に過多、過剰に熱く、つかも正統性の権威、作品性を明確にしているから、人はまずは受容し、そののちにごく一部の人がそのフラストレーションを解消するように、時と場を移して批評するしかない。ホットメディアはその一方的な権力性と正統性によって信頼性が担保され、人とメディアの関係性ははっきりとメディア・オリエンテッドな性質を帯びる。人は熱いメディアから記号を受け「とる」態勢、今風にいえば「とるしかない」状況となり、それがこの時代のメディアと人の関係特性であった。

Mマクルーハンはその熱く力強いホットメディアがテレビジョンの登場によって大変貌を遂げていくその渦中ともいえる前世紀の半ばにおいて、その事態を実に透徹、冷静にとらえたメディア論を展開した。すなわち20世紀後半の時代を席巻するテレビというメディアの性格を、それまでとは真逆のクールメディアとして看取した。これは彼のメディア論の真髄だが、一見、理解しがたいがゆえに多々誤解も招くところとなった。テレビも新聞、ラジオ以上に多くの記号を視聴者に発し続ける媒体であるし、映画さえそのなかの一番組にしてしまうほど情報過多の媒体である。その映画がホットであるなら、それを取り込んでしまうテレビはホット中のホットではないか。と思えてしまう。まさにテレビ黎明期、街頭テレビに群がった人びとの光景などを振り返ってみれば、そのようにしか思えない。だが、誰もが知るようにテレビとは家の外で見るものではなかった。それは瞬く間に家庭に浸透し、一時は家族みんなの視線を集める画面となった。しかし、それもチャンネル争いということばを介しつつ、ほどなく各部屋へと分散していった。このテレビの移動のありようはテレビがクールメディアであったことをまさに物語っている。

このメディアは一元性、論理的一貫性、権威をその本性としてもちえないメディアである。その素性からしてテレビジョンは公共放送に不向きな性質を宿している。だからその無理を押し通すには別の権力を動員せざるを得ず、やがては無理がたたる。

それはともかく。映画を別とすれば、聴覚か視覚の一方にしか頼れなかったホットメディアから、視聴覚の双方を動員できるテレビがどうしてよりホットでなくしてクールなのか。答えはまさにその問いのなかにある。人の情報処理能力にはおのずと限界がある。書物やラジオのように単一の感覚情報に依存した認識とテレビのような視聴覚をフル動員するような認識では相対的には前者における認識の方が集中力が高まり、メディアからの情報を「とる」姿勢が維持されうる。メディアからすると人を強く自分にひき付けてくことができる。まさにメディア・オリエンテッドな状況をつくりやすい。それに対してテレビのような視聴覚フル動員メディアではメディアの発信する記号に人を長く引きつけておくことがむずかしくなる。

視聴覚教材といえば、学習情報伝達において効果的な教材のように受けとめられているが、実は事実はむしろ反対である。短時間のプレゼンテーションのような機会に高い情緒性も含めて伝える場合には効果があるが、地道で長い集中を必然的に要する学習には向いていない。そのことはこれまでにことごとく鳴りを潜めた夢のe-learning教材の実績をみればあきらかである。それでも未だ繰り返し視聴覚教材の類が登場してくるが、それは視聴覚を動員した日常生活で普段している認識に対する見誤りがあるためだろう。わたしたちは多くの感覚を同時並列に使うことができるが、その同時並列処理によって個々の感覚からの情報は互いに統合のために限りある処理資源を譲り合い、あるいは積極的には補い合うことをするため、その過程で想像が大いに入り込んでくる。つまり、それと自覚することはほとんどないが、テレビを典型とする視聴覚メディアはどちらか一方の感覚に依存するメディアよりも一層豊かな情報をもたらしてくれるのではなく、実際はより貧しい、粗い情報しかもたらしえないのである。それでも動きがあって色彩豊かであれば豊かであるように感じられる。まことにそれは感じられるまでなのであって実際はそこから喚起される多様な想像が補われて豊かに見聞きしているように感じているにすぎない。

だが、このとき複数の感覚チャンネルをつうじてやってくる情報を想像を加えつつ統合しているのは、いうまでもなくそのメディアに接している個々の人である。つまり、テレビ自体は実際は情報的には貧しく、粗くそれゆえにクールなのだが、それに接する人の方がそれゆえに熱くなって接することになる。ついていけない過剰性を遮断せざるをえない冷たい相手であるがゆえに人の方が夢中で熱くさせられる。熱くなった人はおのずと主体的にそこに参与している状態になる。この参与とはむろんメディアに接するためにおもむくという参加ではない。同じ視聴覚メディアでもテレビ以前のホットメディアであった映画は文字どおり映画館に参加を要請するメディアである。そこに参加した人はたいていの場合、その作品を見きるまで椅子に軟禁される。だから内容に失望したら席を立つか、黙ってまぶたを閉じて眠るしかない。映画という視聴覚メディアに接するときは見知らぬ他者との共有空間という集団圧も使いながら身体を拘束し、そのうえ真っ暗にして大画面しかない異様な状況もつくりながら、無理矢理の集中が求められる。それでも、ふつうは2時間前後が関われる限界になる。果たしてストーリーの興奮し感動したとしてもそれは書物のそれと同じようにメディア・オリエンテッドであり、ただ感服、受けとめるしかないのである。こういう参加の仕方と、裸で風呂に入りながらでも見られるクールメディアであるテレビへの参与がまったく異質であることはあきらかだろう。

ホットメディアはそこにある余剰なほど豊かな主体から「とるしかない」しろものとしてあった。それに対してクールメディアはその貧しい客体から人の方が主体的に関わり、参加して得手勝手に「える」のであった。実際、テレビ番組というものは24時間、いくつものチャンネルで受像機に向けて流されつづけているけれども、見るか否かの選択もどれを見るかの選択も、どこまで見るかの選択もすべて人の側にカジュアルに託されている。見れば見たでCMで切り刻まれた番組をつなげて見聞きするのは人任せ、次週につづくストーリーをつなげて見聞きするのも人の側に委ねられている。テレビが行き着いた姿ともいえるビデオはすでに録画はしておくが一生みることがないだろう番組というところにまでいたっている。実際に視聴しているのはビデオデッキだけというありさまだが、そのメディアと同様に冷たい機械でさえ録画時には熱を発して動いているという次第である。

こうして20世紀後半のメディア状況はテレビジョンの登場と普及によって、メディア本位のホットメディアから、人本位のクールメディアへと指向/本位性を反転させたのだった。

マクルーハンはインターネットの普及を目の当たりにする一歩前の1980年にこの世を去る。だが、晩年にテレワークが一般化するグローバル・ビレッジのイメージを予見していたことでも知られている。多くの点で常人の想像力を超出していた彼のエンビジョンはこの点でも的を射ていた。だが、その的中が判明するには40年を要した。今世紀に入りインターネットが普及しても在宅勤務など幻に等しい、人は時空を物理的に共にしてこそ働けるものといった認識はネット黎明期のテクノロジー段階での複数の試みを経て概ね一般化していた。ところが、それから数十年を経てまさに光のメディアというマクルーハンの予見の前提が現実のテクノロジーレベルで実現し、加えて病原体ウイルスとその情報が同時にそのメディアを介して広がった結果ではあったものの、テレワークが多くの社会で推奨、実現されることになった。

ただし、彼の予見的中の要は実はそこではない。光のメディアを媒介にして人がテレワークに勤しむイメージを彼はグローバル・シティとか、グローバル・メトロポリスなどとは呼ばずに、あえてビレッジと称したのであり、その点こそが肝心な部分である。なぜそれはビレッジなのか。

クールメディアとはいえ、前世紀のテレビジョンはコンテンツ配信そのものはそれ以前のホットメディアの流れをくんで成立した巨大装置産業であり、情報伝達の基本は一方通行であった。その意味ではテレビはホットメディアの延長線にあり、その仕組みを応用したクールへの過渡的反転を担った。だが、その後継となったインターネットは送受信者が文字どおりのすべての人に開かれた人類史上初のクールメディアとして登場したのである。それはまさにマクルーハンの語った地球村の実現であった。

この村とはなにか。それは文字どおり日常生活が文字なくして声と身振りだけで伝えあえる口承メディアが人のあいだをとりもつ部族的な生息範囲のことにほかならない。この部族のメディアは声のやりとりに依拠するから語り合う人が時と場を同じくして参加していなければ成立しないクールメディアであった。そのメディア状況は声を中心にしつつも、その声が聞こえる範囲に集合するから、身振りや表情、その場の状況など多様な視覚的、体性感覚的な情報も動員され、想像力で大幅に補完されて成立するものとしてあった。つまり、参加した人が全身を熱くしてかかわることになるクール性を帯びる場所が村である。

これは同じく声に依拠しているラジオとは対照的である。すでに述べたようにラジオはホットメディアの典型だが、途切れなく一方的にまくし立てる媒体であり、しかも伝わるように配慮された緻密性がある。だから、リスナーはまさにそのことばどおり、単なる受け身でせいぜいは読んでもらえることを願ってリクエストを返す程度の妙な力関係において冷めざるをえない。ラジオと同じく近代の産物で声に依拠しながらクールメディアであったたのが電話である。いうまでもなくこれがラジオのように一方的にまくしたてる状況になれば、切るしかない。切る、つまり聴く方も対等に参与しないならこのメディアはその機能が絶たれる。

ところで考えてみれば、インターネットは実際には電話とは別物だが、初期のそれが電話番号にかけてその受話器を押し込んで使う音響カプラから始まり、いまだに電話会社が主要なプロバイダーとなっている(必要は実はないのだが)ことが事実上示しているように、その本性はテレビの後継というより電話の系譜に連なるクールメディアである。だから、いかにそこに情報があふれ返り、ある部分では頻繁に炎上などを引き起こし一見熱くなっているようにみえても、それは電話でどなりちらかすことが頻出することと同様のことにすぎず、メディアそのものの性状はとことんクールきわまりないメディアとしてある。その極みは誰もがわたし個人の日誌はおろかホームページでも、日本政府や巨大電話会社のホームページと何変わることなく、作りようによってはそれ以上に魅力的に作って同じブラウザ上で同列に参加できることにみてとれる。個人でプロデュースも演出もして芸を披露することも報道することもできるメディアをわたしたちはこの時代すでに手にしている。しかも、そのメディアはどこのあいだをつないでいるのか。全世界にいま生きている人たちである。これは在来の巨大メディアでさえなしえなかった状況である。ただし、発すれば全世界の人たちに伝わる強権的なホットメディアではない。相手が参与することで伝わる。そこがクールなのである。これは互いに声を発して伝わる範囲の古代の部族的な口承文化のクール性そのものである。異なるのはその範囲が声が伝わる物理的な範囲から、光が電波をつうじて伝わる範囲に変質した点である。その結果として地球全体が村になった。このクールのとんでもない拡延ゆえにマクルーハンはグローバル・ビレッジと呼んだのであった。

テレビジョンが人びとを虜にした時代は過ぎ去った。そのクールメディアが人びとを参与させたのはテレビマンの巧みな番組編成に依拠しつつも、どこをどのように見ようと、チャンネルを換えようと、番組そのものより20秒のCMに見事にそそられようと、視聴することの主導権は人の側にあったし、手を変え品を変え視聴者を気遣う姿勢がユーザー指向を明確にし、人びとを引きつけた。だが、視聴者参加の試みはテレビでは限界があったし、作り手と受け手のあいだにある格差は歴然としていた。だから、そのクール性は過去のホット・マスメディアとの相対にとどまり、本格的なクールメディアはインターネットで実現に至ったといえる。だから、マクルーハンがテレビをしてクールと読み取ったその功績を敬い現下のネットメディアの性状を語るなら、それはスーパークールということになるだろう。

このスーパークールメディアの特性をあらためてつぶさに検討し、そのメディアの特性を活かしきることは今の人たちにとって人間という間を生き、暮らしていくうえでだいじな課題になっていることはいうまでもない。もう一度、マクルーハンを引くならば彼は人がもつバックミラー効果と呼ぶ性質も気にしていた。人は確かにつねに前を見て進んでいるが、自動車の運転同様、そうしつつもつねにまたバックミラーの光景を気にせざるをえないという性質である。このことがすでにスーパークールなメディア状況にありながら、出版、新聞、映画、ラジオ、テレビがあえぎつつも同時に存在しつづけていることの理由でもある、それらの一世を風靡し、いまだ人びとの憧憬をも綯い交ぜにしつつ存続するかつてのメディアのその存在理由を問い詰め、それをこのスーパークールなメディアに継承するなら、それらはどのようなかたちをとるだろうか。こうした問いの解を導くときにそれはまさに「効果」として姿をあらわすことになるだろう。

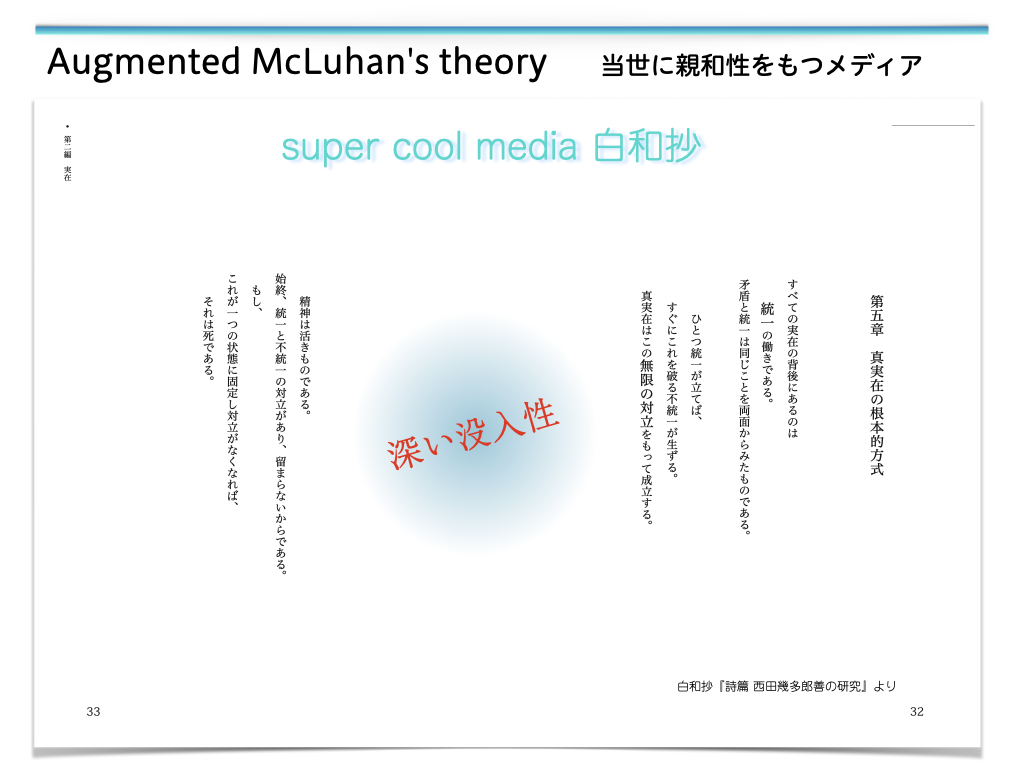

そしてその姿のひとつとして現実に浮かびあがった製品が白和梵店の白和抄である。

「見た目には書籍ですが、これは思考のためのガジェットです」

という白和抄の商品紹介は、これが著者の言葉を尽くした著述(いまのこの文章がその例だが)としてあることが自然なホットメディアとは異質なメディアであることを宣している。ホットメディアとしての著作は第一に著者のためにある。読者あっての著作、著者であるにはちがいない。だが、著作権はふつうやはり著者にある。だからこそ著作はホットメディアであるともいえる。だが、白和抄はある著者の作品を用いながらも著作権がすでに過去に切れてなお今に読み継がれているほどの人類共有の知識遺産を素材にし、それを活用した思考のための道具なのである。だれの思考のためなのか。あきらかにこれを手にする人、一人ひとりの思考のため、である。だから、この立ち位置はスーパークールメディアなのである。

白和抄のページをめくってみよう。詩集か和歌集のようである。行間の意味を読み取るどころではない。間のほうが文章より広い。紙面はことばで埋め尽くされていないから、文章へのアクセスは容易である。容易だから、たぶん読むこと以上を求めていることがわかる。どのページにも広がる空白はなにか。ここで白和を手にしている人は著者とともに立ったり、我にかえったりもするだろう。つまりみずからに問い直す機会をおのずから得ることになる。ホットメディアの著作でも実際に読者が読んでいることは何なのか。という問いは昔から文学理論のメインテーマとしてありつづけている。そうであるのはこの回答が多様で定まらないからである。そうしたなかでも作品を受容する側、すなわち読者のその都度の主体的な読みに光をあてた受容理論とその解釈行為のプラグマティックな活用に見出されうる真実性こそが読書行為の真髄とする見方がある。その見方への抵抗はホットメディアとしての書籍が読書の対象であるかぎり消えないだろう。そして著者の意図や正統や正当な読みや解釈へのこだわりも続くだろう。だから、ユーザーオリエンテッドなスーパークールなメディア環境に生きるようになったわたしたちが、それと同様のメディアは書籍とは別様に創り出され、使われる必要がある。それを引き受けて誕生したのが思考のためのガジェット、白和抄なのである。